第1章出発点

アニメーション映画への情熱

第1章出発点

アニメーション映画への情熱

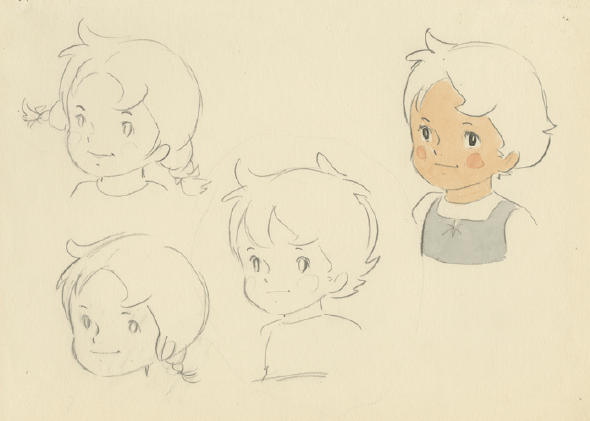

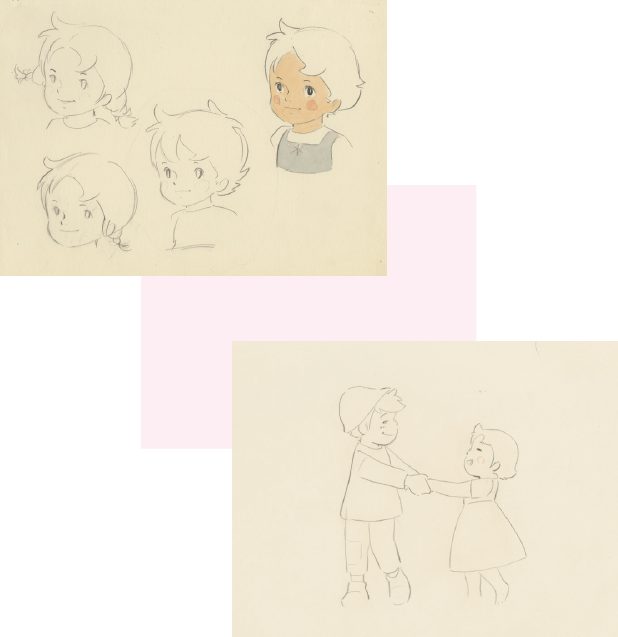

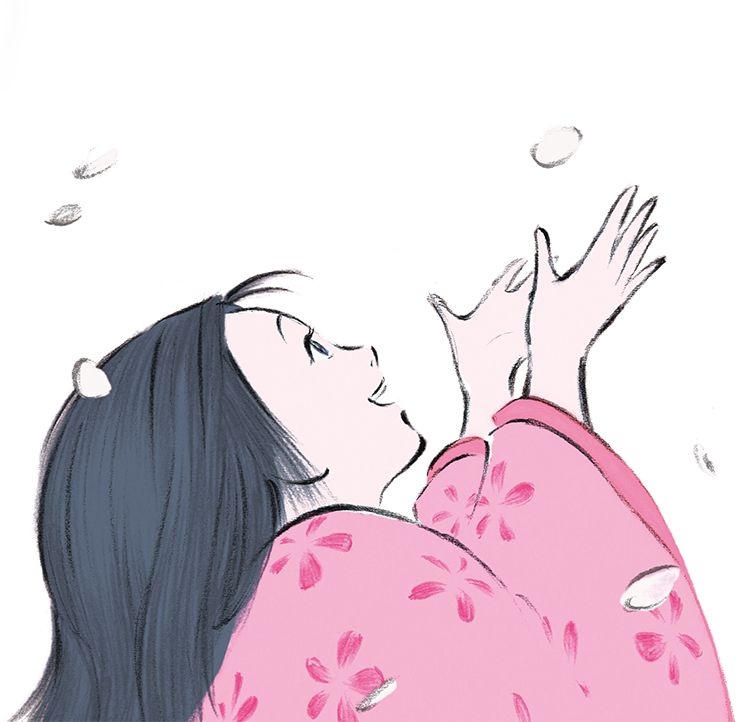

「狼少年ケン」(1963~65年)

©東映アニメーション

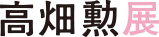

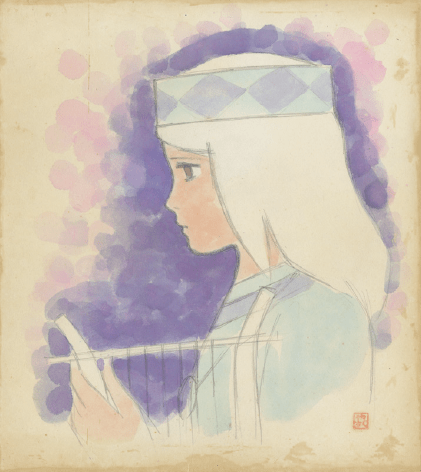

高畑勲は1959年に東映動画(現・東映アニメーション) に入社し、アニメーションの演出家を目指します。

演出助手 時代に手がけた「安寿と厨子王丸」(1961)に関しては、新発見の絵コンテをもとに若き日の高畑が創造したシーンを分析します。その新人離れした技術とセンスは、TVシリーズの「狼少年ケン」(1963~65)でもいかんなく発揮されました。

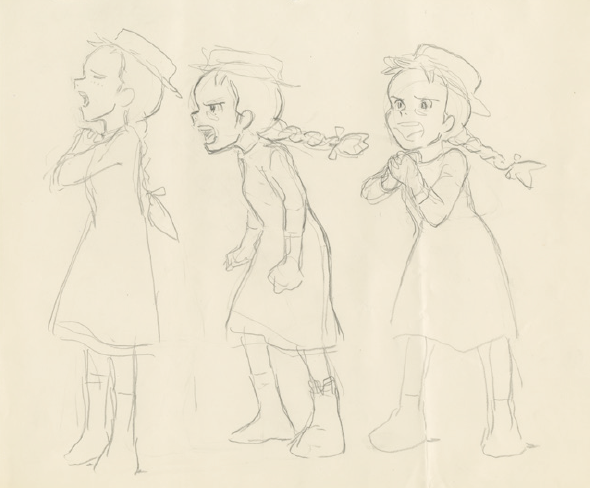

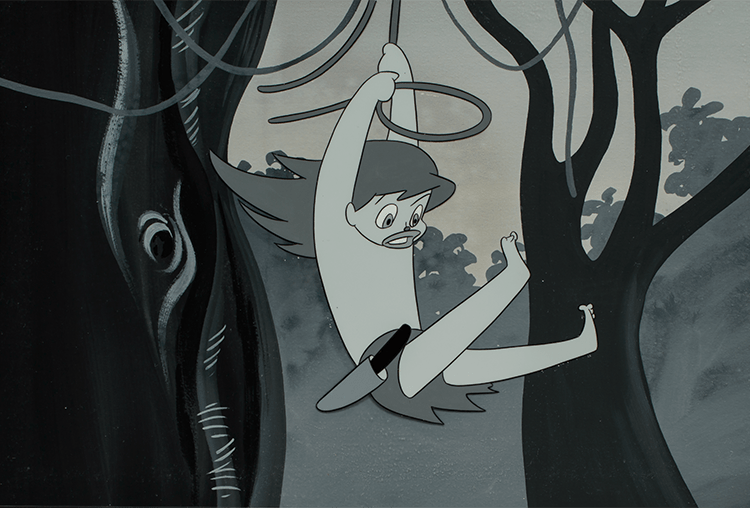

「太陽の王子 ホルスの大冒険」(1968年)

©東映

劇場用長編初演出(監督)となった「太陽の王子 ホルスの大冒険」(1968)においては、同僚とともに試みた集団制作の方法と、複雑な作品世界を構築していくプロセスに光を当て、なぜこの作品が日本のアニメーション史において画期的であったかを明らかにします。